Archäologie zum Mitmachen

Kelten, Römer und Magyaren

Die Lafnitz von den Römern bis ins Mittelalter

Archäologie zum Mitmachen im Österreichischen Burgenland

Der Uferbereich des heute noch mäandrierenden Flusses Lafnitz bei Wörterberg im Südburgenland ist Schauplatz von über 1000 Jahren Siedlungsgeschichte. Siedlungs-strukturen und zahlreiche typische latènezeitliche Fundstücke, wie blaue Glasarmringe und mit Kammstrich verzierte Graphittontöpfe, zeugen von der Existenz einer eisenzeitlichen Siedlung.

Verkehrsknotenpunkt an der Bernsteinstraße

Römische Hinterlassenschaften sind in Form einer Uferbefestigung, zweier Holzfässer und eines römischen Keramikbrennofens gefunden worden. Dies legt nahe, dass in römischer und vorrömischer Zeit das Lafnitzufer bei Wörterberg ein Handelsposten und Verkehrsknotenpunkt mit Flussübergang gewesen sein dürfte. Schon für die römische Kaiserzeit wird angenommen, dass die Lafnitz die Grenze zwischen den römischen Provinzen Noricum und Pannonien war.

Archäologie zum Mitmachen in Österreich

Kurstermin:

Zur Zeit ist noch unklar, wann die Grabung fortgeführt wird.

Was beinhaltet der Kurs?

5 Tage archäologisches Lehrprogramm, bestehend aus:

- Mitarbeit an der Ausgrabung in Wörterberg

- Intensive Einschulung zum Projekt und zu Ausgrabungen im Allgemeinen sowie in div. archäologische Methoden

- Eine Exkursion am Nachmittag/Abend bzw bei Schlechtwetter zu Fundstellen in der Umgebung

- Betreuung durch die Archäologen des Vereins und das lokale Team

- Alle benötigten Werkzeuge

- Hilfe bei der Kursvorbereitung (Anreise, Unterkunft)

Kursleitung:

Leonie Höld (Grabungsteam Wörterberg)

Numa Stamm (Grabungsteam Wörterberg)

Klaus Schindl (Erlebnis Archäologie)

Hinweis:

Dieser Kurs ist keine Fachveranstaltung für Studierende der Archäologie, sondern für alle freiwilligen Teilnehmer frei zugänglich. Es werden keinerlei Vorkenntnisse benötigt.

Die Teilnahme ist ab einem Alter von 16 Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten möglich.

Forschung am Lafnitzufer

Ausgrabungen bei Wörterberg im Südburgenland

Die Lafnitz vom Mittelalter bis Heute

Nachdem die Gegend um Wörterberg nach dem Zusammenbruch des römischen Reiches unter germanischer, awarischer und ungarischer Herrschaft war, dürfte die Lafnitz spätestens 1043 mit dem Ungarnfeldzug Heinrichs des Dritten wieder als Grenze zwischen Österreich und Ungarn fungiert haben. Seit 1921 bildet sie die Grenze zwischen der Steiermark und dem Burgenland.

Nicht nur die zahlreichen Siedlungsstrukturen und Funde, die bisher geborgen werden konnten, sondern auch die Nähe zur Bernsteinstraße bei der römischen Stadt Savaria (Szombathely) und die Lage am Grenzfluss Lafnitz zeugen von einer günstigen Siedlungsposition von vorrömischer Zeit bis ins Mittelalter und darüber hinaus.

Ziel der Grabung 2021

Siedlungsspuren aus dem Mittelalter konnten auf unserer Fundstelle 2017 in Form von wenigen Scherben festgestellt werden, welche vermutlich in die ungarische Landnahmezeit (9./10. Jahrhundert) datieren. Sie stammen aus dem Zentrum einer aus der Bodenmagnetik bekannten posthornförmigen Grabenstruktur mit einem Durchmesser von rund 20 Metern, welche über einer römischen Grube liegt und somit gleich alt oder jünger als diese zu datieren ist.

Im Sommer 2021 wollen wir diese Grabenstruktur mit Euch nochmals genauer unter die Lupe nehmen. Dabei hoffen wir, eine bessere Datierung sowie Hinweise auf die Funktion dieser Struktur zu erlangen, welche wir bisher als Überreste einer befestigten Warte zur Sicherung des Lafnitzübergangs interpretieren.

Forschung am Lafnitzufer

Der Fund zweier gut erhaltener römischer Holzfässer - eines davon ist heute im Museum in Hartberg ausgestellt - gaben Anlass für die erstmalige archäologische Untersuchung des Lafnitzufers von 2003-2006.

Kontakte zum Entdecker der Fundstelle und dem Obmann des Vereins Lafnitztal Historik, Otto Pfeiffer, weckten 2017 das Interesse einer Gruppe von Archäologiestudenten, welche seither mit grossem persönlichen Einsatz jeden Sommer eine Ausgrabung in Eigenregie organisieren und ausführen. Das Grabungsteam setzt sich aktuell aus vier Personen - Numa Stamm, Maximilian Piniel, Ika Verdianu und Leonie Höld - zusammen, aus der Ferne unterstützt uns Prof. Erik Szameit.

Wir freuen uns darauf, nächsten Sommer mit Eurer tatkräftigen Mitarbeit unserer Fragestellung gemeinsam auf den Grund zu gehen!

EXKURSIONEN

An dem einen oder anderen Grabungstag werden wir nach der Arbeit an der Fundstelle uns noch die Zeit nehmen, um archäologische Stätten der Umgebung zu besuchen.

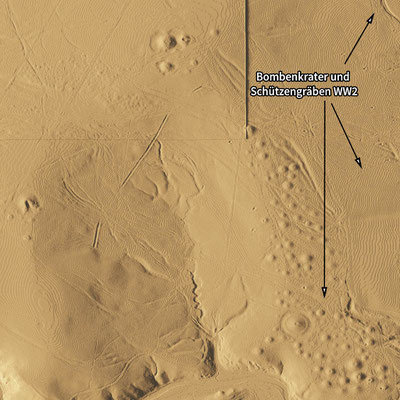

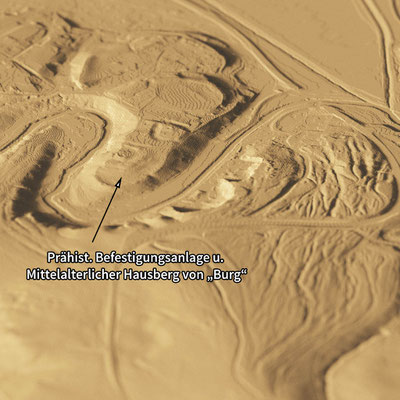

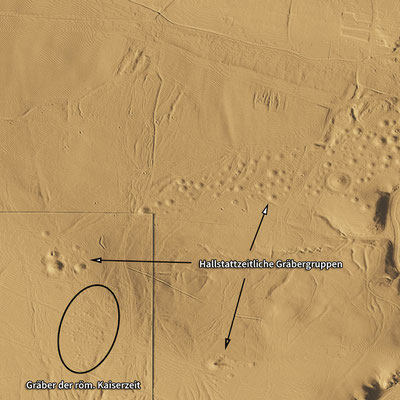

Ein ganz besonderer Ort ist das Hügelgräberfeld von Schandorf und die zugehörige befestigte Siedlung von Burg. Das Gräberfeld, das über 300 Hügel aus der Hallstatt- und römischen Kaiserzeit umfasst, erstreckt sich über eine Länge von etwa 1,5 km direkt an der Österreichisch-Ungarischen Grenze entlang der Pinka. Auch auf der benachbarten Seite finden sich noch dutzende Gräber; die beeindruckendsten davon liegen jedoch auf österreichischer Seite und laden auf einem etwa 1,5-stündigen Spaziergang zum Staunen ein. Wahrhaftige Erdberge türmen sich vor dem Besucher auf, deren Geheimnis nach über 2700 Jahren noch immer im Erdboden schlummert. Es gibt unzählige weitere hallstattzeitliche Gräberfelder im Südosten Österreichs, aber keines ist derart beeindruckend wie jenes im Schandorfer Wald - nicht einmal die riesige Nekropole von Kleinklein, die viel eher durch die unfassbar hohe Anzahl von Hügeln besticht.