ARGENTUM

Abenteuer Archäologie in Österreich

Aktuelle Forschungen in der keltisch-römischen Siedlung in Mühldorf im Mölltal (Kärnten/A)

Es war im Jahr 1898, als im Kärntner Mölltal ein römisches Badegebäude freigelegt wurde. Über fast 300 m2 erstreckte sich diese große Anlage. Im Anschluss daran verbrachte die Fundstelle auf der Haselangerwiese in Mühldorf im Mölltal einen 120-jährigen Dornröschenschlaf. Erst einem Forscher:innenteam, rund um den Archäologen Stefan Pircher, war es möglich, das in Vergessenheit geratene Römerbad wiederzuentdecken.

Im weiteren Verlauf des Forschungsprojektes konnte der Nachweis von Siedlungsspuren aus der Bronzezeit sowie einer sich über 20 Hektar erstreckenden keltischen Großsiedlung, mit einer Kontinuität (ca. 10 Hektar) bis in römische Zeit erbracht werden.

Im Fokus der Ausgrabungsarbeiten 2024 steht die potentielle keltische Toranlage, die im Rahmen von Bodenradaruntersuchungen im Jahr 2022 entdeckt worden ist.

Vorstellungsvideo des Forschungsprojektes Argentum

Grabungskurs von Erlebnis Archäologie

Keine weiteren Termine! Projekt erfolgreich abgeschlossen!

NICHT enthalten ist:

- Eigenanreise nach Mühldorf

- Unterkunft zB. im Nachbarort Möllbrücke beim Gasthof Scherzer: www.gasthof-scherzer.at

Alle Unterkünfte & FeWos in Mühldorf findest du auf der Seite der Gemeinde: Klick - Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, im Grabungsquartier für eine Unkostenpauschale von 20 € pro Nacht zu nächtigen. Es sind fünf Zimmer vorhanden, die für je zwei Personen vorgesehen sind. Mehrere Duschen und WCs vorhanden!

- Transporte vor Ort - Wir bilden Fahrgemeinschaften!

Kursleitung:

Stefan Pircher

Laura Pösendorfer

Wichtiger Hinweis:

Alle TeilnehmerInnen sind verpflichtet, Sicherheitsschuhe mit Stahl- oder Hartplastikkappe zu tragen, da eine Ausgrabung nach österreichischem

Recht wie eine Baustelle behandelt wird. Ohne entsprechendes Schuhwerk kann die Mitarbeit untersagt werden. Entsprechende Produkte kann man ab € 25,- im lokalen Baumarkt oder zB. bei Amazon

beziehen. Solche Schuhe sind angenehm zu tragen und werden dir auch abseits der Grabung dienlich sein!

Die Teilnahme ist ab einem Alter von 16 Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten möglich.

Anmeldeformular:

Link zu den Teilnahmebedingungen.

Wochenprogramm:

Montag (Einstiegstag*)

Vormittag (9 - 12 Uhr)

Treffen und Führung im Museum Argentum, Mühldorf. Begehung der Fundstelle. Beginn der praktischen Arbeit/Einführung.

Nachmittag (12:30 - 16:30 Uhr)

Ausgrabung und Dokumentation

Abends ab 19 Uhr

Meet & Greet im Gasthaus Peharz mit lokalen Schmankerln

Dienstag

Vormittag (9 - 12 Uhr)

Dokumentation und Ausgrabung

Nachmittag (12:30 - 16:30 Uhr)

Exkursion: Römische Städte Kärntens

Mittwoch (Einstiegstag)

Vormittag (9 - 12 Uhr)

Begehung der Fundstelle. Beginn der praktischen Arbeit/Einführung bzw. Weiterführen der Arbeit.

Für Neueinsteiger: Rundgang im Museum Argentum.

Nachmittag (12:30 - 16:30 Uhr)

Ausgrabung und Dokumentation.

Workshop zu moderner Vermessung mit Tachymeter, RTK-GNSS, Drohne und Image Based Modelling.

Abends ab 19 Uhr

Meet & Greet im Gasthaus Peharz mit lokalen Schmankerln

Donnerstag

Vormittag (9 - 12 Uhr)

Dokumentation und Ausgrabung

Nachmittag (12:30 - 16:30 Uhr)

Exkursion: Keltische Hügelgräber und Römerstraßen

Freitag

Vormittag (9 - 12 Uhr)

Dokumentation und Ausgrabung

Nachmittag (12:30 - 16:30 Uhr)

Dokumentation und Ausgrabung. Materialkunde-Workshop.

Samstag (Einstiegstag)

Vormittag (9 - 12 Uhr)

Begehung der Fundstelle. Beginn der praktischen Arbeit/Einführung bzw. Weiterführen der Arbeit.

Für Neueinsteiger: Rundgang im Museum Argentum.

Nachmittag (12:30 - 16:30 Uhr)

Ausgrabung und Dokumentation.

Workshop zu moderner Vermessung mit Tachymeter, RTK-GNSS, Drohne und Image Based Modelling.

Sonntag

Vormittag (9 - 12 Uhr)

Dokumentation und Ausgrabung

Nachmittag (12:30 - 16:30 Uhr)

Dokumentation und Ausgrabung. Materialkunde-Workshop.

Infos:

*Einstiegstag: Ab Montag, Mittwoch und Samstag können individuell in den oben genannten Zeiträumen Kurse gebucht werden.

Die Teilnahme kann beliebig lang, also einen Tag, zwei Tage, fünf Tage oder auch zwei Wochen dauern.

Vorträge zur Grabung in Mühldorf:

Abendvortrag 2023

Abendvortrag 2022:

Bisherige Forschungsergebnisse - Abenteuer Archäologie

1898: Das Römerbad zu Mühldorf im Möllthale

Im Jahr 1898 gelang es unter der Leitung von Eduard Nowotny auf der Haselangerwiese in Mühldorf, ein 300 m2 großes römisches Badegebäude auszugraben. Speziell der Erhaltungszustand im Frigidarium (Kaltbereich) und im Caldarium (Warmbereich) darf als außerordentlich gut bezeichnet werden. Durch die fein säuberlichen Aufzeichnungen Nowotnys war es möglich, wichtige Erkenntnisse sowohl in Bezug auf den Heizvorgang als auch hinsichtlich des (Ab-)Wassermanagements in römischen Badeanlagen zu gewinnen.

2017: Die Wiederentdeckung des Badegebäudes und noch viel mehr

Im Verlauf der Erforschung der römischen Besiedelung Kärntens wurde die Fundstelle in Mühldorf zwar mehrfach in der Forschungsliteratur erwähnt, weitere Nachforschungen blieben aber aus. Erst 2017 gelang es einem Team, unter der Leitung von Stefan Pircher, mittels Bodenradarmessungen den Standort des Bades erneut zu lokalisieren. Darüber hinaus zeigte sich in den Radarmessbildern, dass das Badegebäude Teil einer ausgedehnten römischen Siedlung war.

Um die Fundstelle zeitlich einordnen zu können, wurde auf der Haselangerwiese ein Oberflächensurvey durchgeführt. Das daraus resultierende Fundmaterial belegt einen Zeitraum von der Hallstattzeit (ca. 1000–450 vor Christus) bis ans Ende der Spätantike bzw. bis ins Frühmittelalter (ca. 500/600 nach Christus).

2018: Fortsetzung der Grabungen nach 120 Jahren

Aufgrund der Forschungserfolge fand im Jahr 2018, 120 Jahre nach dem ersten archäologischen Spatenstich, eine zweite Grabung im Bereich des Römerbades statt. Zudem konnte ein weiteres Haus (Gebäude B) archäologisch untersucht werden. Gebäude B war von einer ca. 20 cm dicken Brandschicht bedeckt. Die aus dieser Brandschicht stammenden Funde deuten eine Zerstörung um 300 nach Christus an.

An einem ersten Tag der offenen Tür besuchten über 180 Interessierte die Ausgrabung. Dies war gleichzeitig der Startschuss für das Projekt ARGENTUM – Auf den Spuren von Kelten und Römern.

2019: Und noch ein Gebäude …

Im Jahr 2019 konzentrierten sich die Grabungsarbeiten auf einen römischen Wohn- und Wirtschaftsbau. Erstmals waren in diesem Jahr 18 Teilnehmer:innen von Erlebnis Archäologie dabei.

Am Tag der offenen Tür begeisterten sich mehr als 300 Besucher:innen für die antiken Hinterlassenschaften auf der Haselangerwiese in Mühldorf.

2020: ARGENTUM, eine Projektidee wird verwirklicht

Pandemiebedingt waren 2020 keine Feldforschungen möglich. Die Zeit wurde effizient genutzt und die Projektidee „ARGENTUM“ weiter ausgearbeitet.

2021: Alles dreht sich um das Römerbad

Eine Fortsetzung fanden die Grabungen 2021, wo der Fokus auf den Bereichen, die sich um das Badegebäude befanden, lag.

Zudem konnte am 3.10.2021 das Kelten- und Römermuseum ARGENTUM feierlich eröffnet werden.

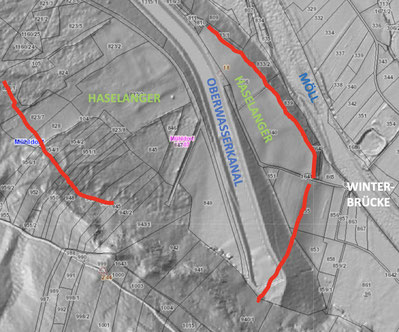

2022: Der Keltenwall – unverhofft kommt oft

Im Jahr 2022 wurde erstmals von Anfang März bis Mitte November, die gesamte Saison hindurch gegraben. Die Ergebnisse konnten sich sehen lassen: Bereits seit 2018 vermuteten die Archäolog:innen eine keltische Ansiedlung als Vorgängersiedlung der in römischer Zeit errichteten Bauten. Groß war die Freude, als die Entdeckung von vorrömischen Baustrukturen Gewissheit wurde. Zu den größten Bauwerken gehörte ein keltischer Verteidigungswall, der ein Gebiet von mindestens 20 Hektar umfasste. Darüber hinaus konnten noch mehrere partiell untersuchte Holzgebäude der keltischen Zeit zugeordnet werden. Weitere Baustrukturen, die sich unter dem Keltenwall befanden, stellten sich als noch älter heraus. Die ältesten Siedlungsspuren auf der Haselangerwiese weisen in die Bronzezeit, wie C14-Analysen belegen.

Außerdem war es möglich, die Gesamtausdehnung der römischen Badeanlage zu erfassen: An das 300 m2 große Badegebäude angebaut befand sich ein Hofareal sowie potentielle Tabernen, die nun eine Grundfläche für den Thermenkomplex von knapp 800 m2 ergeben.

In diesem Jahr waren 55 Laienforscher:innen von Erlebnis Archäologie bei uns mit von der Partie!

2023: Seiteneingang in den Keltenwall

In der Kampagne 2023 wurde der Keltenwall weiter untersucht, in dem ein Seiteneingang – eine Art Putzschleuse – dokumentiert werden konnte. Zudem war es möglich weitere keltische und römische Gebäude archäologisch zu untersuchen.

Wir durften uns über die Unterstützung von 32 Helfer:innen von Erlebnis Archäologie freuen.

Wichtige Forschungsfragen

Die Lage auf der Talschattseite

Eine Frage mit der sich die Archäolog:innen seit 2017 konfrontiert sahen, war, warum sich die antike Siedlung auf der Talschattseite befand. Einen Hinweis darauf lieferten Kartenmaterialien aus dem 18. und 19. Jahrhundert. In diesen Karten waren für den Berg Salzkofel – an dessen Nordhang liegt die Siedlungsstelle auf der Flur Haselanger – ehemalige Silberminen verzeichnet. Anhand von schriftlichen Aufzeichnungen stellte sich heraus, dass im Mölltal bis ins 18. Jahrhundert Silberbergbau betrieben wurde. Es ist gut vorstellbar, dass auch der Silberbergbau für die Menschen in der Antike eine der Hauptfaktoren für die Wahl des Siedlungsplatzes war.

Weitere Fragen, wie „Die Namen der Siedlungen?“, die Lage der Nekropolen oder Hinweise auf infrastrukturelle Einrichtungen der keltischen Großsiedlung werden uns weiterhin beschäftigen.

Fotos des Grabungskurses 2019

Copyright Fotos: Stefan Pircher, Universität Innsbruck